相双復興推進機構が実証へ ドローンで漁場探索 港から鳥山確認 燃料費や漁師の負担減

2025/11/16 09:25

福島相双復興推進機構(官民合同チーム)は福島県水産業の生産性向上に向け、漁獲の現場でのスマート技術の導入支援に乗り出す。第1弾は巡回船などを駆使して行っている漁場の探索について、最先端のドローンを活用する新たな手法の確立を目指す。実用化できれば、近年高騰している船舶の燃料費を削減し、高齢化に伴う人手不足を新技術で補うことで漁獲量拡大などにつながると期待される。

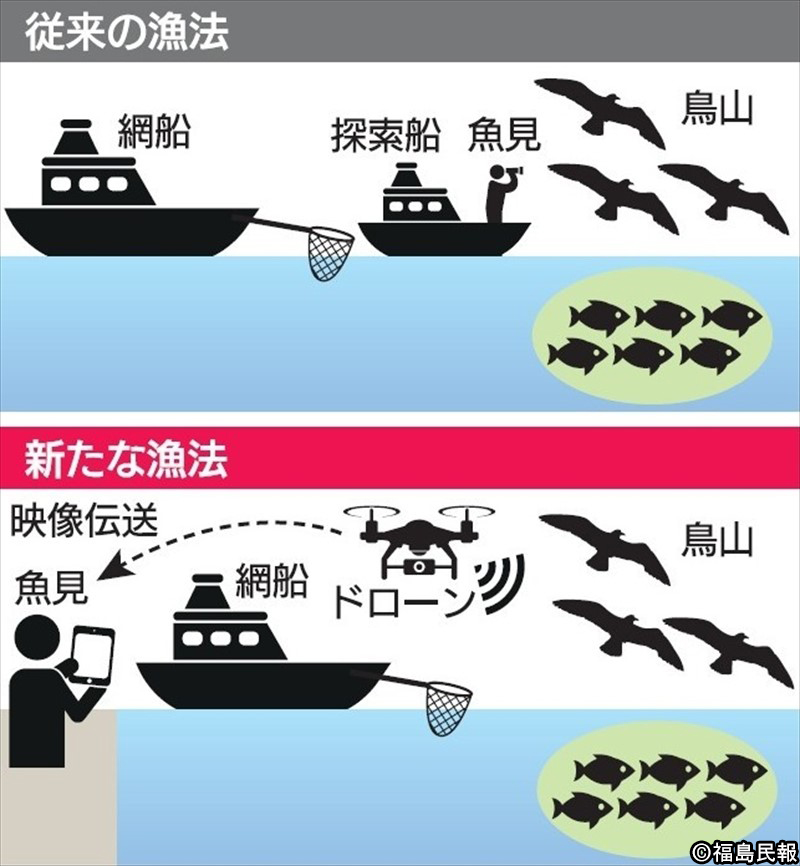

官民合同チームが漁業者などと協力して行う実証事業のイメージは【図】の通り。来月にもいわき市の小名浜港を拠点に、長時間の飛行が可能で、精細な画像が撮れる最新型のドローンによる試験を始める。専門の事業者が操縦する機器で港から約20キロ圏内の海洋の風景を撮影、伝送する。目標となる魚種の近くにいる小魚や上空の「鳥山」など漁場の兆候を「魚見」と呼ばれる熟練漁師が陸から確認。漁場を特定して待機していた網船に知らせる。現在主流となっている魚見を乗せた船を広範囲に移動させる手法に比べ、漁業者の負担軽減や燃料費の節減などの効果が見込めるという。

今年度中に漁場の探索に当たっての有効性や課題などを検証した上で、できるだけ早期の現場での導入を目指す。当初は事業者や漁業者のグループ単位での活用を想定している。実証事業の成果を地域の漁業者へ広く展開するため、県漁連とノウハウを共有する方針。

今回の実証に協力する、いわき市小名浜の船主会社・酢屋商店の野崎太取締役(43)は燃料の重油の価格が東日本大震災発生前の2倍以上となっている状況を説明。「大幅なコストカットにつながる上、導入のハードルも高くないはず」と普及に向けた展望を語る。魚見を務める漁師歴60年の秋山新一さん(76)は「来年で船を下りようかとも思っていたが陸でも漁場探索ができるなら今後も経験を生かせる」とスマート技術導入への期待を語る。

福島県沖から水揚げされる「常磐もの」の2024(令和6)年の水揚量は約6470トンで、震災と東京電力福島第1原発事故発生前の4分の1程度にとどまる。全国からの引き合いが強まっている一方で供給量が不足しており、水揚量の回復が急務となっている。官民合同チームの村山明日香産業創出グループ長は「効率化を進めるスマート漁業の促進は欠かせない。今後はAIの活用なども進めたい」と水産業復興に向け、先端技術の導入を後押しする考えを示した。