天然トラフグ漁獲量が国内最高峰に 前年比2倍 福島県の相馬沖 流通拡大へ夢フクらむ

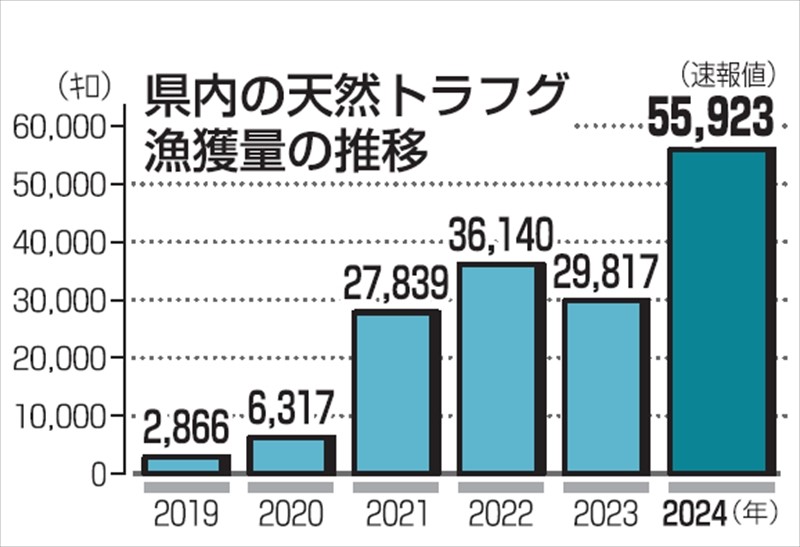

福島県内の天然トラフグ漁獲量の推移

2025/04/20 10:17

福島県の相馬沖で2024(令和6)年に水揚げされた天然トラフグの漁獲量は前年の2倍近い、速報値で約55トンに達した。福島民報社がトラフグ漁が盛んな都道府県に取材したところ、愛知県とほぼ同等となり国内トップレベルの漁獲量となる見通し。県内の漁業関係者は、全国有数の産地となったのを追い風に、天然トラフグのブランド化を一層進め、新たな観光資源とする取り組みを強化する。

天然トラフグは近年、相馬沖での水揚げが急増している。福島県の漁獲量の推移は【グラフ】の通り。以前から2トン程度の水揚げがあったが、2020年に約6・3トン、2021年に約27・8トンに増えて以降、高水準を保っている。

相馬双葉漁協は、相馬沖のはえ縄漁で取れた35センチ以上の天然トラフグを「福とら」と命名し、ブランド化を進めている。今後、東京・豊洲市場などへの流通増加が予想され、県外の人やインバウンド(訪日客)への消費拡大が期待される。現在、提供店舗は地元中心だが、中通りや会津などへの流通も増やし、県民が味わう機会を拡充する。相馬市観光協会の草野清貴会長は「福とらが全国に流通すれば、福島県の魅力が広く伝わる。交流人口拡大や風評払拭につなげたい」と期待を寄せる。

■漁師の技術向上が水揚げ増加に結実

天然トラフグは元々「フグの本場」として知られる山口県をはじめ、九州や瀬戸内海沿岸で漁が盛んだった。その後、愛知県などに主要産地が移り、2020年ごろから、福島県や千葉県、神奈川県などで漁獲量が急増。漁場の変化について福島県水産資源研究所は「正確な要因は分かってない」として研究を進めている。

福島県沖では、トラフグの他にも、海水温の上昇が要因とみられる魚種交代が進んでいる。イセエビ、タチウオなどの漁獲量が伸びている一方、「春告げ魚」として親しまれていたコウナゴは2019年に漁獲量がゼロとなった。シラス、ズワイガニ、サケなど、これまで沿岸漁業を支えてきた魚種も不漁が続く。

漁業者の中には、水揚げが減った魚種から天然トラフグ漁への転換を進めているケースがある。相馬双葉漁協ふぐはえ縄操業委員会の石橋正裕委員長は、フグ漁師の技術の向上に加え、漁師同士の情報交換が頻繁に行われていることを水揚げ増の要因に挙げ「今後も安定的な水揚げに努めたい」としている。