梅香る古刹彩り再び CF活用存続探る 630年の歴史、国重文後世に残したい 福島県いわき市の専称寺

境内に広がる梅林を紹介する遠藤さん

2025/08/17 10:25

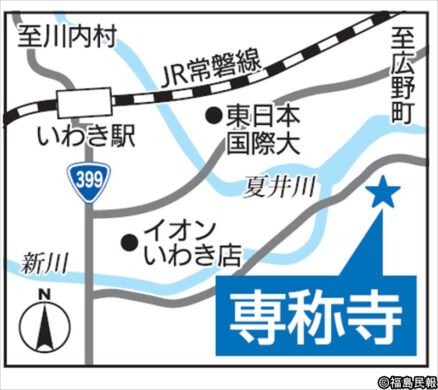

福島県いわき市平山崎にある開山630年の古[こ]刹[さつ]・専[せん]称[しょう]寺は梅や歴史の名所としての魅力を再び高め、存続を目指す。住職を務める遠藤弘道さん(46)=いわき市・九品寺住職=は新たな手法としてクラウドファンディング(CF)を取り入れ、梅の手入れや施設の管理・補修の資金を確保する。かつて浄土宗名越派の総本山として栄えた由緒ある寺だが、檀[だん]家[か]数の減少などを背景に荒廃が進んだ。支える輪を地域住民や愛好家らにも広げ、歴史ある寺を守る仕組みとして確立する考えだ。

CFでは500万円を目標とし、9月5日まで専用サイトから募る。計画の柱となるのは、昭和初期ごろから境内に植えられた約500本の梅の復活だ。山を覆い尽くすように咲き競う光景を見ようとかつては大勢の観光客が訪れていたが、近年は手入れが行き届かずに樹勢が衰えていた。集めた資金で梅の植え替えや剪[せん]定[てい]を進める。拝観しやすい環境をつくるため、経年劣化で損壊した石段の整備、寺の施設の修繕などにも寄せられた善意を活用する。

梅の木のオーナー制度も合わせて導入して継続的なつながりを保ち、植栽や下草刈りなどにボランティアとして参画してもらう。従来の檀家の寄付だけに頼らない新しい寺院運営の形として関わる人を増やしていく。

専称寺は室町時代の1395(応永2)年に開山し、東北の浄土宗布教の拠点として栄えた。江戸時代に建てられた本堂と総門、庫裏は歴史的価値が認められ、2004(平成16)年に国の重要文化財に指定された。100年ほど前から常駐する住職が不在となり、同じ宗派の寺院が住職を兼任して管理していた。お盆期間中は建造物の外観を眺める人もいた。

遠藤さんの父顕道さんが1985(昭和60)年から管理を引き継ぎ、檀家の減少などで寄付が減る苦境の中で寺を守るために奔走。東日本大震災で本堂と総門が全壊するなど大きな打撃を受けたが、国や県の支援を活用し2018年に再建にこぎ着けた。2年後に顕道さんは死去し、遺志を継いだ遠藤さんが寺を未来に残そうと試行錯誤を重ねている。遠藤さんは「CFを契機に郷土の宝として共に守っていく仲間を増やしていきたい」と展望を描いている。

■専門家「地域の文化、観光と連携を」

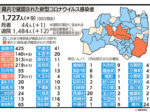

県仏教会によると、2010年度には1543軒の寺院が加盟していたが、2024(令和6)年度には1002軒に減少した。少子高齢化によって地域住民が減った上、家制度の希薄化に伴い檀家数は少なくなり続け、寺院の統合・廃止は進む一方という。

寺院の現状に詳しいジャーナリストで正覚寺(京都市)住職の鵜飼秀徳氏(51)=一般社団法人良いお寺研究会代表理事=によると、お布施の減少による寺院の経済的状況の悪化は深刻で、文化財を所蔵する場合は維持や補修などの負担も強いられている。「寺院が再生すれば地域も再生する。宗教施設としての役割にとどまらず、地域の文化や福祉、観光との連携を図り、開かれた寺づくりを進めることが必要」と提言する。