学校解体の記録(2020年 富岡町)―2

解体中富の岡第二小学校 北校舎1階の教室(2020年)撮影:秋元 菜々美

富岡町では2020年に現在使われている富岡小中学校(旧富岡第一中学校)の校舎を除く学校(保育所・幼稚園含む)の解体が決まった。2020年9月29日に解体中の富岡第二小学校に立ち入りを許可された私は、その様子を見ながら、震災後のこの10年で変わり続ける町の記憶をいかに残し伝えるかを改めて考えたいと思った。原子力災害によって突然住んでいた土地を追われた人々の中にも、未だに経験を言葉に出来なかったり、直視出来なかったりする方は多くいる。今後あらゆるものが失われていき、そういった人たちが町へ再び帰ってきたとき、大きな喪失を感じるのではないかと思っているからだ。続くと思っていた当たり前の日々や、あったはずの未来を亡くした人々にとっての祈りの場として、そして自分やその地の人々の記憶を辿るための回路のような空間として、遺構を考えることは出来ないか。

(学校解体の記録(2020年 富岡町)―1 はこちら)

3

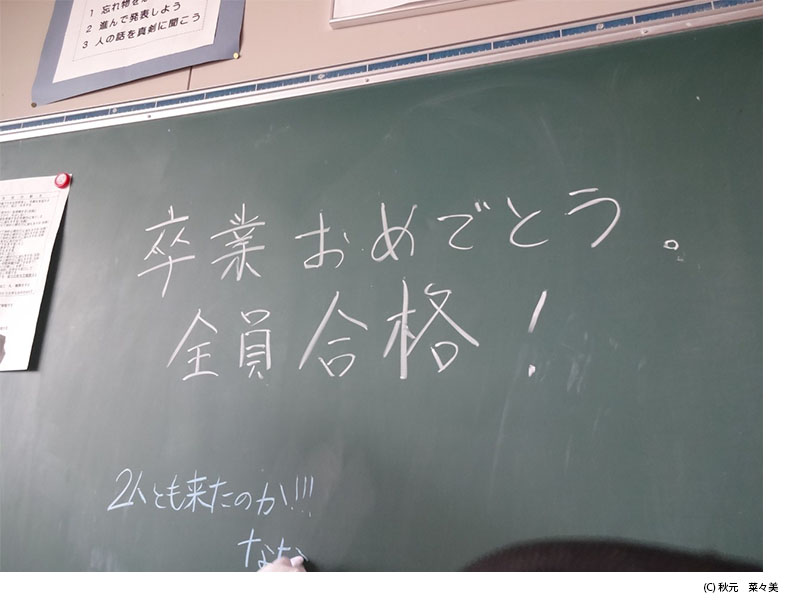

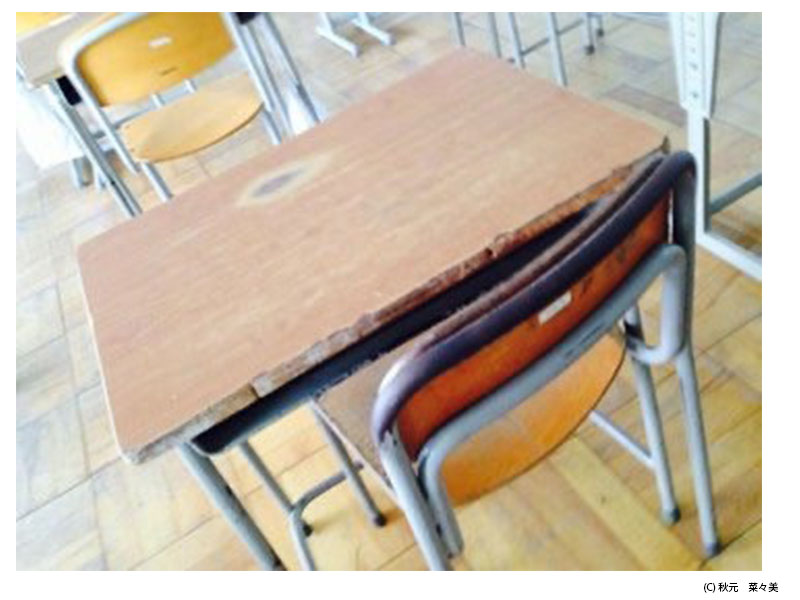

解除前、確か高校生二年生の時、震災以来中学校に立ち入り、震災前に置き忘れたものを取りに行くことが許された。友達数人と中学校1年生の教室に行き、当時座っていた席にそれぞれが座って写真を撮った。背が伸びて、手洗い場の高さも、机も、教室も、校舎も、町も何もかも小さく見えたのに、それでも時が戻ったみたいだった。

黒板の自分の文字、幼い友人たちの写真、体験学習の感想文、下手な習字。

確かに自分はここに居たのだという、記憶の痕跡があったことに安堵する。それと同時に、震災の揺れで散らばったプリントや、経年劣化によって朽ちゆく校舎を見て震災があった現実を突きつけられた。中学時代、出来るだけ震災のことを考えたくないと自分の殻に閉じこもり、気付いた時には大切に思っていた富岡での暮らしを忘れてしまっていた私にとって、学校は厳しくも優しく気持ちの整理をつけさせてくれる場所だった。どんなに町が変わっても、ここだけは変わらずに残っている。生まれた場所を失うことで、私は自分の存在がよくわからなくなっていた。でも、ここに来れば今の自分を形作っているものたちに出会えた。それが何より嬉しかった。富岡を離れていた間に忘れてしまった多くの記憶も、ここに来れば身体が覚えていた。私は結局何も持ち帰らなかった。それは放射線量への不安からではなく、ただ当時のまま、その場所にあることに意味がある気がしたからだった。

私にとって遠く離れた友達や富岡で生まれ育った人たちを思える場所が学校だった。それはもしかしたら外から訪れた人にとってもそうなのかもしれない。自らの抱えた傷が相対化されることなのかもしれないし、震災前にここで暮らしていた人に自分を重ねることなのかもしれない。想起することはそれぞれあると思うが、こういった遺構があることでそこで起きたことや、あったかもしれない未来を想像する回路になり、震災後の今をどう生きるか考えることに繋がるのではないかと思う。富岡町の小中学校はすでに解体されてしまったが、原発事故を語る上で、誰にとっても身近な小中学校を遺構として残すことで弔われる思いがあるのではないか。

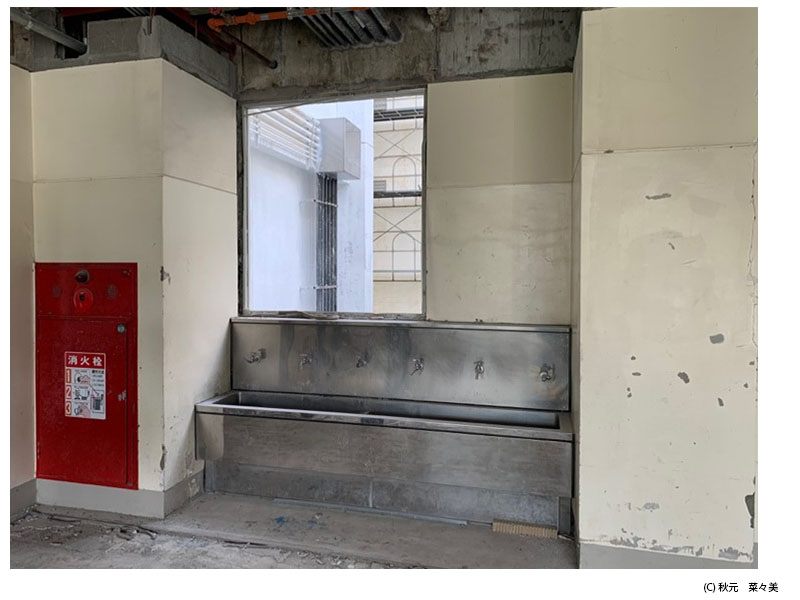

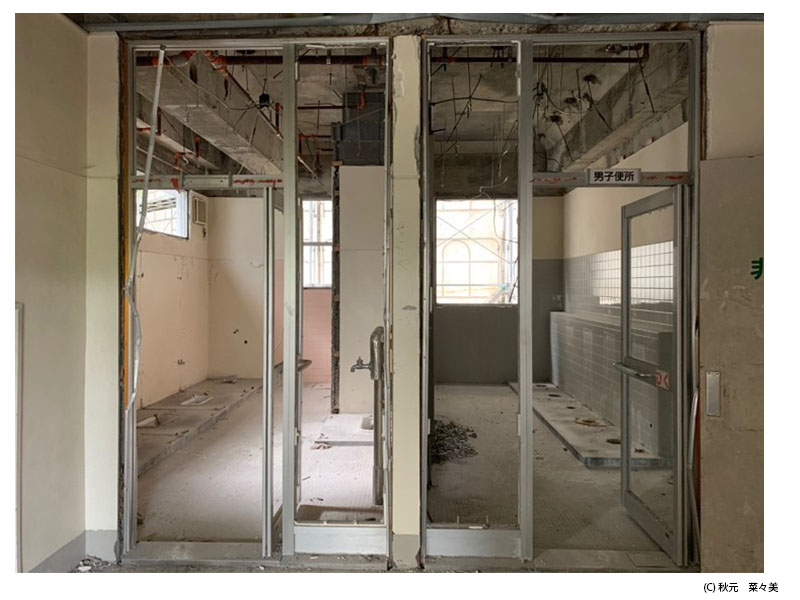

解体中の富岡第二中学校(2020年) 撮影:秋元菜々美

富岡第二小学校の音楽室の窓から見た銀杏の木とプール 秋元菜々美(2020年)

私が訪れた時には解体中の校舎の中はコンクリートがむき出しになっていて、面影が残るのは手洗い場とトイレと廊下側の荷物かけくらいだった。あれだけ過ごした時間もほとんど思い出せないくらいに跡形もなくなってしまっていた。

でも、イチョウの木だけは変わってない。イチョウの木越しにみえる校庭やプールには6年間過ごした何気ない日常が詰まっていた。幼い時の記憶が走馬灯のように浮かんでは消える。校庭にある裏門の近くの木に登って好きな人の話をしたこと、プールサイドに植えたヘチマ、登り棒のてっぺんで日向ぼっこして怒られたこと、リレーで自分のクラスが僅差で負けて泣いたこと。

校庭の東側の遊具は辛うじて残っていたが解体で無くなるらしい。私はどうしても最後に遊びたくて草むらをかき分けて入っていった。ブランコに揺られながら、頭の中が次第に空っぽになっていった。見知った温かな陽射し、鳥の声。視線の先では重機が唸り、校舎がまた崩れ落ちる。膝丈ほどの草が私の足に切り傷を残し揺れた。自分の記憶を辿りながら、気づけばこの場所に小学校が建てられた時から今までここに通っていた人々を思っていた。思い出たちがこの場所にみんなを連れてきてくれたみたいだと思った。解体に立ち会う時、度々そんな気持ちになる。震災後、家に帰れば被災で崩れた外壁や、避難の間に住み着いたハクビシンの家族、雨漏りで脆くなった床など、自らの被災に向き合わなければならなかったが、解体によって家の骨格が現れたとき内側から溢れ出る記憶は懐かしく温かった。自分の部屋から見ていた台所の景色、料理をする母の背中、相談があるときは決まって母が料理しているときだった。外壁が壊され庭から家の中を見ているとき、何気ない記憶が初めて思い出された。解体前に家族全員で家を見送ったが、それでも最後まで家には記憶が染み付いていた。小学校もきっとそうなのだろう。感染症の影響で移動が制限された2020年に解体される校舎は、ほとんどの人に見送られることがなかった。でも、小学校には私たちの痕跡が確かに残されていた。解体前に収集された先生や生徒たちがメッセージを書き残した小学校の黒板が2021年に開館予定のアーカイブ施設に展示されると聞いた。そういったものを残すことで、訪れた人が多様な経験に触れ、自らと向き合うことができるのではないか。町の記憶と時空を超えて繋がれる回路として、私はこれからどのような遺構を遺せるのか。震災から10年が経つ今、消えてしまいそうなものたちの中にどう手を伸ばし、何を伝えていくのか考えていきたい。